誤差評価

誤差評価の概念 誤差評価の関連用語 σ(シグマ)表記

誤差評価の概念

測定の信頼性の評価には、「誤差評価」と、「不確かさ評価」という2つの考え方があります。

しかしながら、実際ものづくりの現場では「誤差評価」の用語が使われることも多くあるため、「誤差評価」の用語についても説明をします。

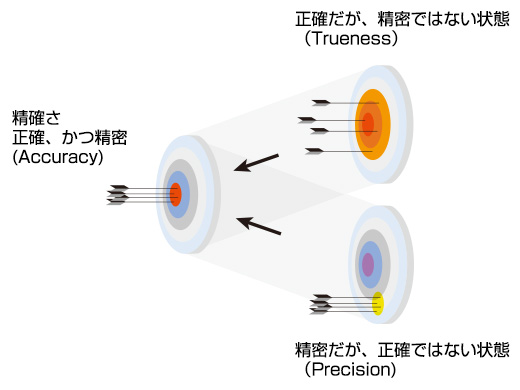

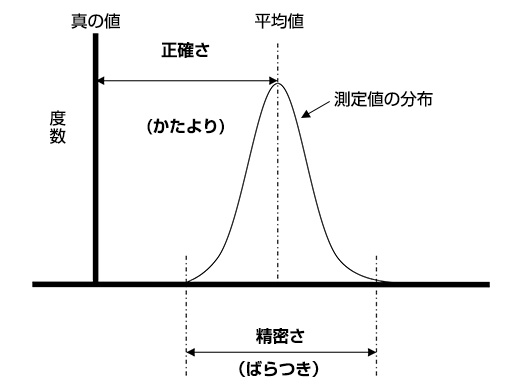

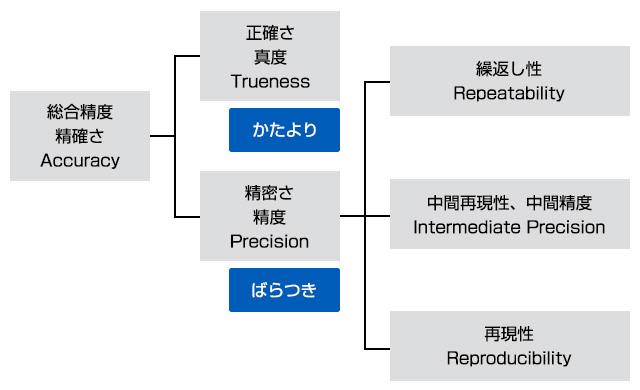

反復測定した際の「かたより」の小さい程度を正確さ(Trueness)、 「ばらつき」の小さい程度を精密さ(Precision)、両方を合わせた測定対象量の真値との一致の度合いを精確さ(Accuracy)と表現します。

そして、「精密さ(Precision)」(ばらつき)には「繰返し性」「中間再現性」「再現性」の3種類の表現方法があります。

繰返し性:

中間再現性、中間精度:

再現性:

* JIS Z 8103:2019 から引用

精密さ Precisionの各用語の測定条件

JIS Z 8103:2019

測定手順

測定場所

オペレーター

測定システム

操作条件

時間

繰返し性Repeatability

同じ

同じ

同じ

同じ

同じ

短期間

中間再現性、中間精度 Intermediate Precision

同じ

同じ

異なる場合がある

異なる場合がある

異なる場合がある

長期間

再現性

異なる場合がある

異なる

異なる

異なる

異なる場合がある

規定されていない

* JIS Z 8103:2019 から引用

POINT

JIS Z 8103:2000では「再現性」は、「測定条件を変更して行われた、同一の測定量の測定結果の間の一致の度合い。」と定義されていました。 JIS Z 8103:2019では、「再現性」が全てが異なる再現条件の下での測定の精密さとなっており、一部の条件が異なる「再現性」を表すために「中間再現性」が必要とされました。測定場所が異なる再現性を「試験所間再現性」、オペレーターが異なる再現性は「オペレーター再現性」などといいます。

JIS Z 8103:2000

測定手順

測定場所

オペレーター

測定システム

その他測定条件

再現性

変更することがある

変更することがある

変更することがある

変更することがある

変更することがある

POINT

誤差評価でよく使われる「精度」という用語は、寸法測定の世界では「総合精度・精確さ(Accuracy)」の意味で用いられる場合がほとんどですが、これらの用語はJISの版数によって定義が異なったり、技術分野や国によって違うため、厳密な言い回しには注意が必要です。

Not available in your country.

Not available in your country.

Redirecting

You are being redirected to our local site.

Attention: Please enable JavaScript

Sorry, this page is not available in your country